仠Program

侾乯嬧嵶岺丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僿儔儖僪丒僞儊僗

丂丂嵋丂憐丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儗僆僫儖僪丒僐儔儖

丂丂僄怓僠儏乕僪丂丂丂丂丂丂丂僄僀僩儖丒償傿儔亖儘儃僗

丂丂丂丂No.10丄11丄12

丂丂戝惞摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傾僌僗僥傿儞丒僶儕僆僗

丂丂丂丂傾儞僟儞僥丒儗儕僕僆乕僜

丂丂丂丂傾儗僌儘丒僜儗儉僱

俀乯怷偺拞偱丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂晲枮丂揙

丂丂丂丂僂僃僀儞僗僐僢僩丒億儞僪

丂丂丂丂丂丂乗僐乕僱儕傾丒僼僅僗偺奊夋偐傜乗

丂丂丂丂儘乕僘僨乕儖

丂丂丂丂儈儏傾乕丒僂僢僘

丂丂曄丂杄丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僄儖儀儖僩丒僶僗働僗

丂丂儕僩儅僗丒僨傿僗僞儞僗丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂媑徏丂棽

丂丂丂丂巁惈偺儀僪僂傿儞

丂丂丂丂傾儖僇儕惈偺儀僪僂傿儞

丂丂僐儐儞僶僶丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僇儖儘丒僪儊僯僐乕僯

丂丂丂丂儌僨儔乕僩

丂丂丂丂儌僢僜

丂丂丂丂僇儞僞乕價儗

丂丂丂丂僾儗僗僩

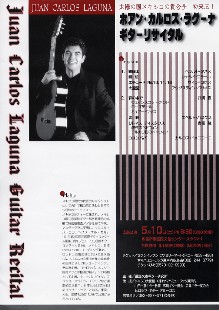

仠Plofile

儊僉僔僐尰戙偺戙昞揑側僊僞儕僗僩偲偟偰撪奜偱惛椡揑偵妶摦偟擔杮偱傕媽抦偺傾乕僥傿僗僩丅

儊僉僔僐僔僥傿乕偵惗傑傟丄儊僉僔僐崙棫壒妛堾僊僞乕壢傪嵟桪廏偺惉愌偱丄摿暿嵟桪廏儊僟儖傪摼偰懖嬈丄儅僗僞乕僋儔僗庴島偼丄儅僰僄儖丒僶儖僄僐丄僿僗僗丒僆儖僥僈摍丅

1991擭戞34夞搶嫗崙嵺僊僞乕僐儞僋乕儖桪彑丄摨擭僾僄儖僩儕僐崙嵺僊僞乕僐儞僋乕儖戞2埵丅儊僉僔僐丄擔杮偵墬偄偰CD儗僐乕僨傿儞僌敪攧丅

儘儞僪儞岎嬁妝抍偵墬偄偰尰戙嬋丂Lalo Schifrin偺嫤憈嬋傪嶌嬋壠帺恎偺巜婗偵傛傝CD儗僐乕僨傿儞僌丅偦偺屻杒暷丄儓乕儘僢僷丄儊僉僔僐崙撪僆働偲偺嫤墘偑懕偔丅僜儘妶摦偲偟偰杒暷丄僉儏乕僶丄僪僀僣丄僼儔儞僗丄僗儁僀儞丄僀僞儕傾側偳崙嵺揑偵妶摦丅

擔杮偵偼崱夞偱3夞栚偺僐儞僒乕僩僣傾乕偲側傞丅搶嫗丄戝嶃丄峀搰傪娷傓11偐強偱岞墘偑梊掕偝傟偰偄傞丅

仠嬋栚夝愢

仧嬧嵶岺乛僿儔儖僪丒僞儊僗

丂僿儔儖僪丒僞儊僗偼1948擭儊僉僔僐偵惗傑傟偨嶌嬋壠丒僊僞儕僗僩丅1966擭丄柉懎壒妝偺晛媦偲僰僄僶丒僇儞僔僆儞塣摦偺偨傔偵儊僉僔僐僔僥傿偵偍偄偰寢惉偝傟偨乽儘僗丒僼僅儖僋儘儕僞僗乿偺憂棫儊儞僶乕偱傕偁傞丅嶌嬋壠偲偟偰偼丄僊僞乕偺偨傔偺嶌昳偺傒側傜偢丄懠偺妝婍偺偨傔偺撈憈嬋丄幒撪妝嬋丄岎嬁嬋摍偺懠丄塮夋丄墘寑丄晳梮傗僪僉儏儊儞僞儕乕偺偨傔偺壒妝傕彂偄偰偄傞丅乻嬧嵶岺乼偼丄嬧嵶岺偱桳柤側僞僗僐巗偺怑恖偵傛傞寍弍揑憰忺昳傪昞傢偟偨嬋偩偲巚傢傟傞丅

仧嵋丂憐乛儗僆僫儖僪丒僐儔儖

丂儗僆僫儖僪丒僐儔儖偼1962擭儊僉僔僐僔僥傿惗傑傟偺嶌嬋壠丅儂傾儞丒僇儖儘僗丒儔僌乕僫偺埾忷偵傛傝丄1998擭偵巰嫀偟偨僊僞乕惢嶌壠丄壨栰尗偵曺偘傜傟偨嬋乻僄儗僕傾乼偲偄偆嬋傪彂偄偰偄傞偑丄偦偺懠偺徻嵶偼晄柧丅

仧僄僠儏乕僪啗10丆11丆12乛僄僀僩儖丒償傿儔亖儘儃僗

丂僽儔僕儖偺嶌嬋壠僄僀僩儖丒償傿儔亖儘儃僗乮1887-1959乯偼丄懡偔偺恖乆偐傜乽儔僥儞丒傾儊儕僇偺惗傫偩嵟戝偺嶌嬋壠乿偲擣幆偝傟偰偄傞丅旕忢側懡嶌壠偱丄偁傝偲偁傜備傞僕儍儞儖偵傢偨傝侾愮嬋埲忋偺嶌昳傪彂偒巆偟偰偄傞偑丄偦偺拞偱丄幙偺崅偝偲恖偺怱傪捈偵懪偮枺椡偵傛偭偰庫嬍偺岝傪曻偮偺偑丄斵偺庤偵側傞堦楢偺僊僞乕嬋偱偁傞丅拞偱傕乻僄僠儏乕僪乼慡12嬋偼丄柇枴偁傆傟傞墘憈岠壥偲償傿儔亖儘儃僗偑忢偵旛偊偰偄偨柉懓揑惈奿偲朙偐側漅忣惈偵傛傝丄乻僾儗儕儏乕僪乼慡俆嬋偲暲傫偱丄崱擔峀偔垽憈偝傟偰偄傞丅嶌嬋偼1929擭丄偢偭偲抶傟偰1953擭偵弌斉偝傟偨偙偺嬋廤偵偼丄專掓傪庴偗偨僗儁僀儞偺柤彔傾儞僪儗僗丒僙僑價傾偑彉暥傪婑偣丄乽幚梡揑側堄枴崌偄傪挻偊偰丄僔儑僷儞傗僗僇儖儔僢僥傿偺偦傟偵傕旵揋偡傞崅偄壒妝惈偲帊揑忣弿傪偦側偊偨楙廗嬋廤乿偩偲愨巀偟偰偄傞丅

仧戝惞摪乛傾僌僗僥傿儞丒僶儕僆僗

丂丂丂侾丏傾儞僟儞僥丒儗儕僕僆乕僜

丂丂丂俀丏傾儗僌儘丒僜儗儉僱

丂傾僌僗僥傿儞丒僶儕僆僗丄寍柤乬儅儞僑儗乭乮1885-1944乯偼丄撿暷僷儔僌傽僀偵惗傑傟偰彅崙傪曊楌偟偨枛丄拞撿暷僄儖僒儖僶僪儖偵杤偟偨揤嵥揑側僊僞儕僗僩丒嶌嬋壠偱偁傞丅斵偺戙昞嶌偲偟偰抦傜傟傞偙偺嬋偼丄斵偑僂儖僌傽僀偺庱搒儌儞僥價僨僆偱懱尡偟偨廆嫵揑側姶摦偵婎偯偄偰偄傞丅挰暲傪曕偄偰偄偨斵偼丄偁傞戝偒側嫵夛偐傜棳傟弌偰偔傞僶僢僴偺壒妝偵媧偄婑偣傜傟丄拞傊擖偭偰偄偭偨丅惞摪偺拞偱偺尩偐側婩傝偺暤埻婥丄偦傟傪塮偟偨偺偑丄偙偺嬋偺戞俀偺晹暘亙傾儞僟儞僥丒儗儕僕僆乕僜亜乮廆嫵揑側傾儞僟儞僥乯偱偁傞丅傗偑偰婩傝傪廔偊偨恖乆偼嶰乆屲乆嫵夛偐傜弌偰偄偔偑丄偦偺昞忣傗懺搙偵偼丄側偍惲傔傗傜偸廆嫵揑姶摦偺梋塁偑偨偩傛偭偰偄傞丅偦偆偟偨忣宨偑丄戞俁偺晹暘亙傾儗僌儘丒僜儗儉僱亜乮憫尩側傾儗僌儘乯偲側偭偨丅峏偵僶儕僆僗偼丄僊僞乕偺崅壒堟傪巊偭偰壧傢傟傞亙慜憈嬋亜乮僒僂僟乕僨乗嫿廌丄捛壇乗偺暃戣傪帩偮乯傪戞侾偺晹暘偲偟偰晅偗壛偊丄崱偵揱傢傞嶰暆懳偺宍偵偟偨丅

仧怷偺側偐偱乮1995乯乛晲枮丂揙

丂丂丂侾丏僂僃僀儞僗僐僢僩丒億儞僪

丂丂丂丂丂乗僐乕僱儕傾丒僼僅僗偺奊夋偐傜乗

丂丂丂俀丏儘乕僘僨乕儖

丂丂丂俁丏儈儏傾乕丒僂僢僘

丂奺復偵晬偝傟偨僞僀僩儖偼杒暷偺抧柤偱偦傟偧傟偺応強偵丄旤偟偄丄戝丄彫偺怷偑偁傞丅

丂儘乕僘僨乕儖乗Rosedale乗偺怷偼僇僫僟丄僩儘儞僩偺娬惷側廧戭奨傪偮偮傓傛偆偵曑摴偵増偭偰憱傞娏栘偺栁傒偱偁傝丄弶廐偺梲岝乮傂偐傝乯傪梺傃偰旤偟偄丅

丂儈儏傾乕丒僂僢僘乗Muir Woods乗偼丄僒儞僼儔儞僔僗僐峹奜偵偁傝丄儈儏傾乕偲偄偆撃巙壠偵傛偭偰曐岇偝傟偨嫄戝側僙僐僀傾庽偑丄揤傪撍偔傛偆偵戕偊丄怺偄怷傪偮偔偭偰偄傞丅偦偙偱偼恖娫偺斱彫偝傪巚偄偟傜偝傟傞丅

丂僂僃僀儞僗僐僢僩丒億儞僪乗Wainscot Pond乗傪丄幚偼丄巹偼枹偩朘傟偨偙偲偑側偄丅偦傟偑傾儊儕僇偺壗張偵偁傞偺偐傕抦傜側偄丅桭恖偐傜憲傜傟偰偒偨奊梩彂偵報嶞偝傟偨旤偟偄晽宨夋偺壓偵丄彫偝側妶帤偱丄Wainscot Pond 偲偁偭偨丅抮偺岦偙偆偵丄巹偵偼丄捑栙偡傞怷偑尒偊偨丅

丂偙偙偱偼偨傫偵怷偺忣宨傪昤幨偡傞偺偱偼側偔丄怷偺側偐偱丄姶偠丄峫偊偨偙偲丄傑偨峴摦傪嫟偵偟偨傂偲傃偲偲偺夰偐偟偄巚偄弌傪昤偙偆偲巚偭偨丅乮晲枮揙乯

仧曄丂杄乛僄儖儀儖僩丒僶僗働僗

丂儊僉僔僐偺僊僞儕僗僩丒嶌嬋壠偲巚傢傟傞偑丄徻嵶偼晄柧丅丂

丂

仧儕僩儅僗丒僨傿僗僞儞僗乮1980乯乛媑徏丂棽

丂丂丂侾丏巁惈偺儀僪僂傿儞

丂丂丂俀丏傾儖僇儕惈偺儀僪僂傿儞

丂柌偺拞偵丄扺偄怓傪偟偨惵偄嵒敊偲愒偄嵒敊偲偑偁傞丅偦偙偵姡偄偨摰傪帩偭偨儀僪僂傿儞乮梀杚柉乯偨偪偑惐傫偱偄傞丅

丂巁惈偺儀僪僂傿儞丄偦偟偰傾儖僇儕惈偺儀僪僂傿儞丅偮傑傝偼儕僩儅僗帋尡巻偺忋偺壦嬻偺嵒敊傜偟偄偺偩偑丄斵傜偼嵒偺忋偵崢傪偍傠偟丄僊僞乕偵傛偔帡偨尫妝婍傪書偒偐偐偊傞偲丄墦偄尪偺傛偆側晄巚媍側壧傪壧偄巒傔傞丅

丂巹偼偦傟傪嵦晥偟丄儕僩儅僗偵傛偣傞僨傿僗僞儞僗乮墦宨乯傪憐偆丅

丂偙偺嬋偼丄嶳壓榓恗巵偺偨傔偵彂偄偨嵟弶偺嶌昳偱丄傾儔價傾偺僂乕僪偁偨傝傪憐掕偟偨媈帡柉懎壒妝偲偱傕偄偆傋偒嬋丅傾儔價傾壒奒晽偺摿庩側挷尫傪巊偆偆偊丄屻敿偱偼丄墘憈偟側偑傜摲傪扏偄偰儕僘儉傪嶌傝摨帪偵僠儏乕僯儞僌丒儁僌偵堷偭妡偗偨晽楅傪柭傜偡丄偲偄偆傾僋儘僶僢僩偺傛偆側棧傟媄偑梫媮偝傟傞丅乮媑徏棽乯

仧慻嬋乽僐儐儞僶僶乿嶌昳19乛僇儖儘丒僪儊僯僐乕僯

丂丂丂侾丏儌僨儔乕僩

丂丂丂俀丏儌僢僜

丂丂丂俁丏僇儞僞乕價儗

丂丂丂係丏僾儗僗僩

丂僇儖儘丒僪儊僯僐乕僯乮1947-丂乯偼僀僞儕傾偺僊僞乕憈幰偐偮嶌嬋壠偱丄撈憂惈偺嫮偄丄偟偐傕憤懱揑偵恊偟傔傞嶌晽傪傕偭偰娭怱偲宧堄傪暐傢傟偰偄傞丅1985擭偵嶌嬋偝傟偨偙偺乻僐儐儞僶僶乼偼嬤棃偲傒偵峀偔墘憈偝傟偰偄傞僪儊僯僐乕僯偺戙昞嶌偱丄僩儖僐偺柉懎壒妝偐傜楈姶傪摼偰偍傝丄戣柤偼摨崙偺抧柤丄旤偟偄屛偑偁傞屆偄懞偺柤偩偲傕丄傑偨偦偙偵廧傓揱愢揑側梤帞偄偺榁恖偺柤偩偲傕偄偆丅偲傕偁傟僪儊僯僐乕僯偼丄晇恖偑僩儖僐偺恖偱偁傞偲偙傠偐傜丄偟偽傜偔偙偺崙偵曢傜偟丄偦偺娫偵尒暦偟偨柉懎壒妝偺彅梫慺傗丄晽暔丒晽懎偺偐傕偟弌偡暤埻婥傪丄偙偺嬋偵幨偟弌偟偰偄傞偺偱偁傞丅

丂乻僐儐儞僶僶乼偺撈憂揑側偲偙傠偼丄嶌嬋忋偺媄弍揑側柺乗挷尫朄偵傕偁傞丅偡側傢偪僯抁挷乮傑偨偼塪僴抁挷乯偺榓壒偑奐曻尫偺傒偱嬁偔傛偆偵挷尫偟丄偦傟偵傛偭偰撈摿側嬁偒偑惗偢傞傛偆偵彂偐傟偰偄傞偺偱偁傞丅

丂亙慻嬋亜偲柤晅偗傜傟偰偄傞傛偆偵丄4偮偺妝復側偄偟晹暘偐傜惉傞丅

嶲峫暥專丟嶌嬋幰帺恎偺尵梩埲奜偼丄堦晹傪彍偄偰丄郷揷帬榊巵偵傛傞CD偺嬋栚夝愢傪堷梡偟傑偟偨丅

|